xv6 riscv book chapter 8:File system

xv6 riscv book chapter 8:File system

檔案系統的目的是為了組織與儲存資料。 檔案系統通常也會支援使用者與應用程式之間的資料共享,並具備資料的持久性,也就是在重新開機後資料仍然可用。 xv6 的檔案系統提供類 Unix 的檔案、目錄與路徑名稱(詳見第一章),並透過 virtio 硬碟來保存其資料以達成持久性。 這個檔案系統需要面對數個挑戰:

- 檔案系統需要在硬碟上建立資料結構,來表示具名目錄與檔案所組成的樹狀結構,記錄每個檔案內容所使用的區塊位置,並追蹤硬碟中哪些區域尚未被使用

- 檔案系統必須支援當機復原(crash recovery)。 也就是說,如果系統當機(例如電源故障)時中斷了操作,重新啟動後檔案系統仍必須能夠正常運作。 當機的風險在於,它可能會中斷一連串更新操作,使硬碟上的資料結構處於不一致的狀態(例如某個區塊既被某個檔案使用,又同時被標記為未使用)

- 不同的 process 可能會同時操作檔案系統,因此檔案系統的程式碼必須協調彼此之間的動作,以維護資料的一致性與不變性條件

- 存取硬碟的速度遠比存取記憶體慢上好幾個數量級,因此檔案系統必須在記憶體中維護一個常用區塊的快取

本章接下來將說明 xv6 是如何解決這些挑戰的

8.1 Overview

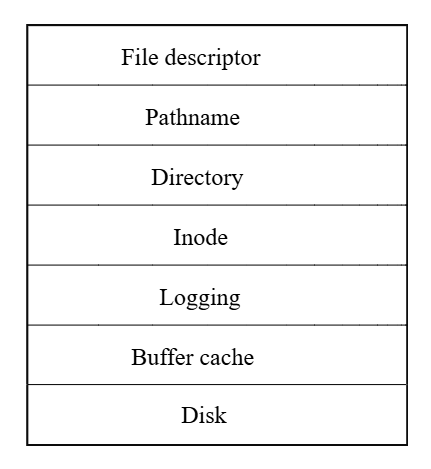

xv6 的檔案系統實作被劃分為七個層次,如圖 8.1 所示。 最底層是 disk layer,負責對 virtio 硬碟進行區塊的讀寫。 buffer cache layer 會對 sector 進行快取,並協調對其的存取,確保同一時間只有一個 kernel process 可以修改某個特定區塊中的資料。 logging layer 允許更高層級的程式將多個區塊的更新包裝成一個 transaction,並保證在系統當機的情況下,這些更新能夠以原子地方式完成(也就是要麼全部更新,要麼全部不更新)

inode layer 提供單一檔案的表示方式,每個檔案由一個 inode 表示,具有唯一的 i-number,以及一些儲存檔案內容的區塊。 directory layer 把每個目錄實作成一種特殊的 inode,它的內容是一串目錄項目(directory entry),每個 entry 包含一個檔案名稱與對應的 i-number。 pathname leyer 提供階層式路徑名稱,例如 /usr/rtm/xv6/fs.c,並透過遞迴查找來解析這些路徑。 file descriptor layer 則將許多 Unix 資源(例如 pipe、裝置、檔案等)抽象成使用檔案系統介面的方式,讓應用程式開發者的工作變得更簡單

硬碟硬體傳統上會將硬碟內的資料呈現為一個個 512-byte 的 block(也稱為 sector)的編號序列:sector 0 是最前面的 512 bytes,sector 1 是接下來的 512 bytes,以此類推。 作業系統在檔案系統中使用的區塊大小可以與硬碟的 sector 大小不同,但通常會是 sector 大小的倍數。 xv6 會將讀取進記憶體的 sector 儲存在型別為 struct buf 的物件中。 這些結構中的資料有時可能與實際硬碟上的資料不同步:例如資料可能還沒從硬碟中讀取完成(硬碟還在讀取中但尚未返回該 sector 的內容),或者資料已被軟體修改了但尚未寫回硬碟

檔案系統必須規劃好要將 inode 與資料區塊存放在哪些硬碟位置。 為了達成這點,xv6 將整個硬碟劃分成幾個區段,如圖 8.2 所示。 檔案系統不使用 sector 0(因為它是 boot sector)。 sector 1 被稱為 superblock,其中包含檔案系統的中繼資料(例如檔案系統的 sector 總數、data sector 的數量、inode 的數量,以及用於 log 的 sector 數)

從 sector 2 開始是用來存放 log 的區段。 在 log sector 之後是 inode 區段,每個 sector 內會存放多個 inode。 再往後是 bitmap 區段,用來追蹤哪些 data sector 已被使用。 剩下的區段為資料區段,每一個 sector 要麼被 bitmap 標記為 free,要麼用來儲存檔案或目錄的內容。 superblock 會由一個名為 mkfs 的獨立程式填寫,它會建立初始的檔案系統

本章接下來將依序介紹每個層次,從 buffer cache 開始。 請特別注意那些設計良好的底層抽象是如何讓高層的設計變得更簡潔的

8.2 Buffer cache layer

buffer cache 有兩個主要任務:第一是同步對 sector 的存取,確保記憶體中對每個 sector 都只有一個副本,並且同一時間只有一個 kernel 執行緒會使用該副本; 第二是對常用的 sector 進行快取,避免每次都要從緩慢的硬碟中重新讀取。 相關程式碼實作位於 bio.c

buffer cache 對外提供的主要介面包括 bread 與 bwrite; 前者會取得一個「buf」,也就是某個 sector 在記憶體中的副本,這份資料可以被讀取或修改,而後者則會將修改過的 buffer 寫回對應的 sector。 當 kernel 執行緒使用完這個 buffer 後,必須呼叫 brelse 來釋放該 buffer。 buffer cache 為每個 buffer 使用一個 sleep-lock,以確保同一時間只有一個執行緒能使用某個 buffer(也就是某個 sector); bread 會回傳一個已上鎖的 buffer,而 brelse 則會釋放該鎖

buffer cache 中只有固定數量的 buffer 可用來儲存 sector,這表示如果檔案系統要求某個目前不在 cache 中的 sector,buffer cache 就必須回收一個目前用來儲存其他 sector 的 buffer。 它會選擇最近最少使用(Least Recently Used, LRU)的那個 buffer 來回收並用於新的 sector。 這基於一個假設:最近最少使用的 buffer 很可能短期內也不會再被使用

Tips

本翻譯使用 sector 來代表硬碟上的 block(sector),並使用 buffer 來表示記憶體上對應的 block,以避免將硬碟上的 block 與記憶體上的 block 產生歧意

較不重要的段落會以中文的「區塊」來表示,但由於 buffer 與 sector 是一對一對應的,所以對 sector 的操作其實也就是對 buffer 的操作,反之亦然。 因此除非是專門在講述硬體相關的段落,否則 buffer、sector、block 這三個用詞其實大多時候都可以互通。 但為了避免歧意,加上大部分的操作最終目的還是要更改硬碟上的區塊,因此本翻譯大多時候都會使用 sector 一詞

8.3 Code: Buffer cache

buffer cache 是由多個 buffer 組成的 doubly-linked list。 main 函數會呼叫 binit(kernel/main.c:27),並用靜態陣列 buf 中的 NBUF 個 buffer 初始化整個 doubly-linked list(kernel/bio.c:43-52)。 初始化之後,所有對 buffer cache 的存取都會透過 bcache.head 指向的 linked list 來進行,而不再直接使用 buf 陣列

struct {

struct spinlock lock;

struct buf buf[NBUF];

// Linked list of all buffers, through prev/next.

// Sorted by how recently the buffer was used.

// head.next is most recent, head.prev is least.

struct buf head;

} bcache;

void

binit(void)

{

struct buf *b;

initlock(&bcache.lock, "bcache");

// Create linked list of buffers

bcache.head.prev = &bcache.head;

bcache.head.next = &bcache.head;

for(b = bcache.buf; b < bcache.buf + NBUF; b++){

b->next = bcache.head.next;

b->prev = &bcache.head;

initsleeplock(&b->lock, "buffer");

bcache.head.next->prev = b;

bcache.head.next = b;

}

}每個 buffer 都有兩個與其狀態有關的欄位。 valid 欄位表示這個 buffer 中目前包含了某個 sector 的副本。 disk 欄位則表示該 buffer 的內容已經交由硬碟處理,也就是其可能已經被硬碟寫入修改了(例如從硬碟讀資料到 data 陣列中)

struct buf {

int valid; // has data been read from disk?

int disk; // does disk "own" buf?

uint dev;

uint blockno;

struct sleeplock lock;

uint refcnt;

struct buf *prev; // LRU cache list

struct buf *next;

uchar data[BSIZE];

};bread(kernel/bio.c:93)會呼叫 bget 來取得與某個 sector 對應的 buffer(kernel/bio.c:97)。 若這個 buffer 需要從硬碟讀取資料,bread 會呼叫 virtio_disk_rw 來執行讀取,然後才回傳這個 buffer

// Return a locked buf with the contents of the indicated block.

struct buf*

bread(uint dev, uint blockno)

{

struct buf *b;

b = bget(dev, blockno);

if(!b->valid) {

virtio_disk_rw(b, 0);

b->valid = 1;

}

return b;

}bget(kernel/bio.c:59)會掃描整個 buffer list,尋找一個擁有指定裝置號與 sector 編號的 buffer(kernel/bio.c:65-73)。 若有找到,bget 會為該 buffer 取得 sleep-lock,然後回傳這個已上鎖的 buffer

如果該 sector 沒有對應的 buffer,bget 就必須建一個新的,這可能會重複使用目前儲存其他 sector 的 buffer。 接著它會再掃描一次 buffer list,尋找一個未被使用的 buffer(b->refcnt = 0); 只要符合這個條件就可以使用。 bget 接著會更新這個 buffer 的中繼資料(metadata),將其裝置編號與 sector 編號改成新的,並且為它上鎖。 要注意,b->valid = 0 這行會強制讓 bread 之後重新從硬碟讀取資料,避免錯誤地使用這個 buffer 之前的內容

每個 sector 最多只能有一個對應的 buffer,這點非常重要,因為這樣才能保證讀取端能看到寫入端的更新結果,同時檔案系統也仰賴對 buffer 上鎖來實現同步機制。 bget 為了確保這個不變性,會在執行第一次檢查(判斷某個 sector 是否已存在對應的 buffer)到第二次回收並設為新的 buffer 的整個過程中,持續持有 bcache.lock。 這個過程中會設定該 buffer 的 dev、blockno 與 refcnt 欄位。 這種設計可以讓「檢查快取是否存在」與「指定一個 buffer 來存放該區塊」這兩個步驟形成一個原子操作

// Look through buffer cache for block on device dev.

// If not found, allocate a buffer.

// In either case, return locked buffer.

static struct buf*

bget(uint dev, uint blockno)

{

struct buf *b;

acquire(&bcache.lock);

// Is the block already cached?

for(b = bcache.head.next; b != &bcache.head; b = b->next){

if(b->dev == dev && b->blockno == blockno){

b->refcnt++;

release(&bcache.lock);

acquiresleep(&b->lock);

return b;

}

}

// Not cached.

// Recycle the least recently used (LRU) unused buffer.

for(b = bcache.head.prev; b != &bcache.head; b = b->prev){

if(b->refcnt == 0) {

b->dev = dev;

b->blockno = blockno;

b->valid = 0;

b->refcnt = 1;

release(&bcache.lock);

acquiresleep(&b->lock);

return b;

}

}

panic("bget: no buffers");

}bget 在離開 bcache.lock 的 critical section 之後再去取得 buffer 的 sleep-lock 是安全的,因為只要 b->refcnt 不為 0,就可以防止該 buffer 被重複用於其他 sector。 sleep-lock 用來保護對這個區塊內容的讀寫操作,而 bcache.lock 則用來保護「哪些 sector 已被快取」的相關資訊

如果所有的 buffer 都在忙碌中,表示有太多 process 同時在執行檔案系統呼叫了; 這時 bget 會直接 panic。 比較溫和的處理方式是讓該 process 睡眠直到有 buffer 變得可用,但這樣會有 deadlock 的可能性

一旦 bread 從硬碟讀取資料並回傳 buffer 給呼叫者,呼叫者就能獨佔這個 buffer,可以任意讀取或寫入裡面的資料。 如果呼叫者修改了 buffer,就必須呼叫 bwrite 將變更寫回硬碟,然後才能釋放 buffer。 bwrite(kernel/bio.c:107)會呼叫 virtio_disk_rw 與硬碟硬體溝通

// Write b's contents to disk. Must be locked.

void

bwrite(struct buf *b)

{

if(!holdingsleep(&b->lock))

panic("bwrite");

virtio_disk_rw(b, 1);

}當呼叫者使用完一個 buffer 時,必須呼叫 brelse 來釋放它(brelse 這個名稱是 b-release 的縮寫,雖然不好懂,但很值得學,因為它來自 Unix,並在 BSD、Linux、Solaris 等系統中沿用至今)。 brelse(kernel/bio.c:117)會釋放這個 buffer 的 sleep-lock,並將它移動到 linked list 的最前面(kernel/bio.c:128-133)。 這讓整個 list 會根據 buffer 最近被使用的時間進行排序:最近被釋放的 buffer 會在 list 的最前面,而最久未使用的 buffer 會放在最尾端

// Release a locked buffer.

// Move to the head of the most-recently-used list.

void

brelse(struct buf *b)

{

if(!holdingsleep(&b->lock))

panic("brelse");

releasesleep(&b->lock);

acquire(&bcache.lock);

b->refcnt--;

if (b->refcnt == 0) {

// no one is waiting for it.

b->next->prev = b->prev;

b->prev->next = b->next;

b->next = bcache.head.next;

b->prev = &bcache.head;

bcache.head.next->prev = b;

bcache.head.next = b;

}

release(&bcache.lock);

}bget 中的兩段迴圈就是利用了這種排序方式:在尋找既有 buffer 的那一段,最糟情況下會掃過整個 list,但若有良好的區域性(locality),從 bcache.head 開始沿著 next 指標往後找,就能縮短搜尋時間。 而在找出可回收 buffer 的那段,則是從 list 的尾端開始,沿著 prev 指標反向找,選出最久未使用的 buffer

8.4 Logging layer

在檔案系統設計中,當機復原(crash recovery)是一個非常有趣的問題。 這個問題的來自於許多檔案系統的操作會包含多次對硬碟的寫入,如果在這些寫入只完成一部分時系統發生當機,那麼硬碟上的檔案系統可能會變成不一致的狀態。 例如,假設當機發生在執行 file truncation(將檔案長度設為 0 並釋放其內容區塊)的過程中。 根據硬碟寫入的順序不同,當機後可能會出現以下兩種情況之一:第一種是 inode 仍然指向某個實際上已被標記為「空閒」的區塊,第二種是某個區塊已被配置但卻沒有任何 inode 引用它

第二種情況相對比較無害; 但對於第一種,若某個 inode 仍然指向一個已被釋放的區塊,在重新開機後很可能會引發嚴重的問題。 因為在重新開機之後,kernel 可能會把該區塊分配給另一個檔案,結果就變成兩個不同的檔案意外地指向同一個區塊。 如果 xv6 有支援多個使用者,這樣的狀況甚至可能變成一個安全漏洞,因為原本的檔案擁有者此時可以讀寫新的、屬於其他使用者的檔案資料

xv6 使用一種簡化的 logging 機制來解決檔案系統操作期間可能發生當機的問題。 xv6 的系統呼叫並不會直接修改硬碟上的檔案系統資料結構,而是先將所有預計要寫入的內容的描述記錄到硬碟上的 log 區段。 等到所有寫入動作都被記錄到 log 之後,系統呼叫會在硬碟上寫入一個特殊的 commit 記錄,表示 log 內包含了一筆完整的操作。 到了這個階段,系統呼叫才會把這些寫入實際套用到檔案系統的資料結構上。 當這些寫入完成之後,系統呼叫會刪除硬碟上的 log

如果系統發生當機並重新啟動,檔案系統的程式會在執行任何 process 之前先進行以下的復原程序。 若 log 的標記仍存在,代表還存在一筆完整的未完成操作,那麼復原程式就會將這筆操作所對應的寫入內容複製到對應的檔案系統資料結構中。 反之,如果 log 的標記已被清除,復原程式就會忽略這份 log。 最後,復原程式會將 log 從硬碟上清除

xv6 的 log 能解決檔案系統操作期間發生當機的問題的原因是,如果當機發生在操作完成 commit 之前,那麼硬碟上的 log 不會被標記為完成,復原程式就會忽略它,此時硬碟的狀態就像這筆寫入操作根本還沒開始一樣。 如果當機發生在操作 commit 之後,那麼復原程式會重播這筆操作的所有寫入,儘管在當機之前這些寫入可能已經部分套用到其資料結構中了。 無論是哪種情況,這個 log 都讓檔案系統的操作在面對當機時具有原子性:在復原之後,要麼這筆操作的所有寫入都存在硬碟上,要麼一個寫入都沒有

8.5 Log design

log 被儲存在一個硬碟上已知的固定位置,這個位置由 superblock 指定。 log 的內容包含一個 header 區塊,後面接著一連串更新後的區塊副本(稱為「logged sector」)。 header 區塊中會有一個 sector 編號的陣列,對應到每個 logged sector 各自的 sector 編號,還會有一個 log sector 數量的計數值

// Contents of the header block, used for both the on-disk header block

// and to keep track in memory of logged block# before commit.

struct logheader {

int n;

int block[LOGSIZE];

};

struct log {

struct spinlock lock;

int start;

int size;

int outstanding; // how many FS sys calls are executing.

int committing; // in commit(), please wait.

int dev;

struct logheader lh;

};

struct log log;Tips

這邊先把整個流程簡單紀錄一下,因為當初在看的時候真的看很久,這邊原文寫得不太好,對整個流程先有個認識,看後面的原文才比較看得懂,你也可以先跳過往後看,發現有問題再回來看一下這段

在 xv6 的 log 實作裡,struct logheader 會被寫入 logging 區段的第一個 sector(header sector),並會在記憶體中維持一份相同內容,隨著 transaction 中的 log_write() 呼叫而更新。 換句話說,包含等等會看到的 strcut log 在內,兩者都只有一個全域的實例(log 與 log.lh)

一個 transaction 是一組「要麼全部成功,要麼全部不做」的硬碟操作組合。 這些操作會在 logging system 中被一次性地記錄、提交(commit),保證就算在中途當機也不會只執行了一半、造成檔案系統損毀

一個 transaction 通常包含以下操作:

- 寫入 inode(例如檔案長度更新)

- 修改 bitmap(標記區塊是否被使用)

- 寫入實際的資料 sector(檔案內容)

舉例來說:

begin_op();

ilock(f->ip);

writei(f->ip, ...); // 可能寫好幾個區塊

iunlock(f->ip);

end_op(); // 若這是最後一個使用者,就觸發 commit()整個 begin_op() 到 end_op() 就是一個 transaction。 在全域範圍內一次只會有一筆 transaction,它會使一個全域的鎖 log.lock 來管理。 當不同的 system call 同時呼叫 begin_op 時,如果符合其內部條件(後面會提),他就會將 log.outstanding 這個計數器加一,以表示它也參予了此次 transaction

而 logheader.n 是個計數器,用來記錄目前這筆 transaction 最後要寫多少個「硬碟上的 data sector」; logheader.block 則是一個 sector 編號的清單,用來記錄「這筆 transaction 修改了哪些 data sector」,注意是 data sector 的編號,而不是 log sector 的編號,其本身並不包含資料(你也可以看到它是 int 的陣列)。 真正的資料都放在 log buffer 中(於 bio.c 中的 bcache.buf),而 log buffer 的資料也是存在 buffer cache 裡的,而且只有在 commit 時才會被建立

一般的系統呼叫要寫入 sector 的時候,如上方的 writei 函式,其內都會呼叫 log_write 來將硬碟編號 blockno 填入 logheader.block,最後再等到呼叫 end_op 時再實際的去做這個寫操作,每當有 system call 呼叫對應的 end_op(和 begin_op 是一組的),log.outstanding 就會被減一

而當 end_op 內發現所有系統呼叫的寫入操作都被記錄下來後(log.outstanding == 0),換句話說就是最後一個呼叫 end_op 的人,會去呼叫 commit 這個函式。 也因此,當有多個系統呼叫的寫入操作正等著被執行時,logheader.block 內就會存著不同組系統呼叫的寫入操作所寫的 buffer

commit 這個函式是整個過程裡面最重要的函式,只會在這裡被呼叫,其主要做四件事

write_log:把logheader.block內紀錄的硬碟編號對應的「記憶體上的 buffer cache」裡面的內容,複製到「硬碟上的 log sector」中:struct buf *to = bread(log.dev, log.start+tail+1); // log block struct buf *from = bread(log.dev, log.lh.block[tail]); // cache block memmove(to->data, from->data, BSIZE); bwrite(to); // write the log brelse(from); brelse(to);write_head:把記憶體中的log.lh結構覆寫到硬碟上的 logging 區(block 2,見圖 8.2)的第 0 個 sector- 此時硬碟上的 logging 區就有了完整的「要寫的資料」與

logheader的內容了 logheader裡面記錄了硬碟上這些 log sector 的內容等等要搬去哪裡- 到這裡

commit的重點(防止當機)就完成了,此時如果當機了,由於 log sector 都還存著這些資料要去哪,所以開機時就有辦法復原

- 此時硬碟上的 logging 區就有了完整的「要寫的資料」與

install_trans:把 log sector 搬到正確的位置上log.lh.n = 0; write_head();:將記憶體與硬碟上的logheader的資訊都清 0

整體流程大概就是這樣,從上面你也可以看到,log sector 的內容其實就是其對應的 data sector 的副本

從這裡你也可以發現,所謂的「一筆」transaction 其實是在「第一個 begin_op() 成功」那一刻開始,直到 log.outstanding 由 1 變 0 而觸發 commit() 後結束的。 如果同時有多個系統呼叫交錯執行,它們各自的 begin_op … end_op 區段都被包在同一筆 transaction 內,而不是「每個系統呼叫就是一筆 transaction」

若 header sector 中的計數器欄位為 0,表示目前 log 中不存在任何的 transaction; 若為非零值,則表示 log 中已包含一筆完整且已 commit 的 transaction,且其中有指定數量的 log sector。 xv6 會在 commit 時寫入這個 header sector(而不是事前),並會在把 log sector 寫入檔案系統後,將計數器清 0。 因此如果 transaction 執行到一半當機,log header 區塊中的計數器就會是 0; 如果在 commit 之後才當機,那麼計數器會是非零值

每個系統呼叫的程式碼都會標示出寫入序列的起點與終點,在這之間的寫入對 crash 來說必須是原子的。 在讓多個 process 同時執行檔案系統操作的情況下,log 系統允許將多個系統呼叫的寫入操作累積在同一個 transaction 中。 因此,單個 commit 可能包含了多個完整系統呼叫的寫入。 為了避免某個系統呼叫的寫入被拆分到不同的 transaction 中,log 系統只有在沒有任何檔案系統相關的系統呼叫在執行時才會進行 commit

將多筆 transaction 一起進行 commit 的概念被稱為「group commit」。 group commit 能減少硬碟操作的次數,因為它可以將 commit 的固定成本分攤到多筆操作上。 此外,group commit 也會讓硬碟系統一次接收到較多筆寫入操作,有機會讓硬碟在一次旋轉期間就完成所有寫入。 雖然 xv6 所用的 virtio driver 並不支援這種 batching,但 xv6 的檔案系統設計仍然允許這種做法的存在

xv6 在硬碟上預留了一塊固定大小的空間用來存放 log。 每次 transaction 中由系統呼叫寫入的所有 sector 數量必須能夠塞進這塊 log 空間。 這會產生兩個後果:

- 不能讓任何一個系統呼叫寫入超過 log 空間大小的 sector 數

- 這對大多數系統呼叫來說不是問題,但有兩個系統呼叫可能會寫入大量區塊:

write與unlink- 對於一個大型檔案的

write操作,可能需要寫入很多個 data sector、bitmap sector,甚至還包含一個 inode sector unlink一個大型檔案也可能會涉及多個 bitmap sector 與 inode 的寫入

- 對於一個大型檔案的

- xv6 的

write系統呼叫會將大型寫入拆分成多個較小的操作,每次都能夠塞進 log; 而unlink則沒造成實務上的問題,因為 xv6 的 file system 通常只會用到一個 bitmap sector

- 這對大多數系統呼叫來說不是問題,但有兩個系統呼叫可能會寫入大量區塊:

- 由於 log 空間有限,在 logging system 確認一個系統呼叫的所有寫入能夠完全塞入剩餘的 log 空間之前,不能允許該系統呼叫開始執行

8.6 Code: logging

一個系統呼叫中使用 logging system 的典型方式如下所示:

begin_op();

...

bp = bread(...);

bp->data[...] = ...;

log_write(bp);

...

end_op();begin_op(kernel/log.c:127)會等到 logging system 沒有在處理 commit,並且 log 中有足夠尚未被預留的空間,可以容納這次系統呼叫要寫入的資料後,才會繼續執行。 log.outstanding 會記錄目前有多少個系統呼叫預留了 log 空間,整體預留的空間大小為 log.outstanding 乘上 MAXOPBLOCKS。 將 log.outstanding 加一具有預留空間的功能,並能避免在這個系統呼叫的期間內觸發 commit。 程式碼保守地假設每次系統呼叫最多可能會寫入 MAXOPBLOCKS 個不同的 sector

Tips

begin_op() 要做兩件事:

- 確定可以塞得下

- 寫入空間 (

log.lh.n):這筆全域唯一的 transaction 要寫入的「data sector」的數量 - log 空間:這筆寫入是否塞的進 log sector,

log.outstanding代表有幾個 log sector

- 寫入空間 (

- 確定現在沒有 commit 在跑

因為 commit 會讀寫同一批 log 區塊,若程序 A 在 commit、程序 B 又想 append 新的區塊,硬碟內容可能衝突

只有兩條件都成立,begin_op() 才會做 log.outstanding++,正式「卡位」成功,並持有這把額度直到 end_op()

至於對 commit 有「互斥」效果,是因為 commit 只會在 log.outstanding 變為 0 時觸發(見底下的 end_op())。 任何其他的系統呼叫只要先 begin_op() 成功,log.outstanding 就大於 0,這期間 commit 一定不會開始。 也因此同一個系統呼叫內的多個 log_write() 肯定屬於同一筆 transaction,不怕被拆開

// called at the start of each FS system call.

void

begin_op(void)

{

acquire(&log.lock);

while(1){

if(log.committing){

sleep(&log, &log.lock);

} else if(log.lh.n + (log.outstanding+1)*MAXOPBLOCKS > LOGSIZE){

// this op might exhaust log space; wait for commit.

sleep(&log, &log.lock);

} else {

log.outstanding += 1;

release(&log.lock);

break;

}

}

}xv6 中的 log_write(kernel/log.c:215)會用來作為 bwrite 的代理(proxy)。 它會在記憶體中記錄該 buffer 對應的 sector 編號,並為其在 log sector 中預留一個位置,同時會將這個 buffer 釘在 buffer cache 中,避免被 cache 排除。 這個 buffer 必須一直預留在 cache 中直到 commit 為止:在此之前,cache 中的資料是唯一的修改紀錄,在 commit 前不能把它寫回硬碟原本的位置,而且同一 transaction 中的其他讀取也必須能看到這些修改

log_write 會偵測在同一 transaction 中是否多次寫入了同一個 buffer,並讓該 buffer 重複使用同一個 log sector,這項最佳化被稱為吸收(absorption)。 這種情況很常見,例如:儲存多個檔案的 inode 的 sector 在同一個 transaction 裡可能會被寫入好幾次。 透過將多次的硬碟寫入合併成一次,檔案系統可以節省 log 空間,並提升效能,因為最後只會有一個 sector 的副本需要被寫入硬碟

// Caller has modified b->data and is done with the buffer.

// Record the block number and pin in the cache by increasing refcnt.

// commit()/write_log() will do the disk write.

//

// log_write() replaces bwrite(); a typical use is:

// bp = bread(...)

// modify bp->data[]

// log_write(bp)

// brelse(bp)

void

log_write(struct buf *b)

{

int i;

acquire(&log.lock);

if (log.lh.n >= LOGSIZE || log.lh.n >= log.size - 1)

panic("too big a transaction");

if (log.outstanding < 1)

panic("log_write outside of trans");

for (i = 0; i < log.lh.n; i++) {

if (log.lh.block[i] == b->blockno) // log absorption

break;

}

log.lh.block[i] = b->blockno;

if (i == log.lh.n) { // Add new block to log?

bpin(b);

log.lh.n++;

}

release(&log.lock);

}end_op(kernel/log.c:147) 會先將 log.outstanding 減一。 如果計數器變成零,代表這是目前 transaction 中的最後一個系統呼叫,因此其會呼叫 commit() 來提交這筆 transaction:

// called at the end of each FS system call.

// commits if this was the last outstanding operation.

void

end_op(void)

{

int do_commit = 0;

acquire(&log.lock);

log.outstanding -= 1;

if(log.committing)

panic("log.committing");

if(log.outstanding == 0){

do_commit = 1;

log.committing = 1;

} else {

// begin_op() may be waiting for log space,

// and decrementing log.outstanding has decreased

// the amount of reserved space.

wakeup(&log);

}

release(&log.lock);

if(do_commit){

// call commit w/o holding locks, since not allowed

// to sleep with locks.

commit();

acquire(&log.lock);

log.committing = 0;

wakeup(&log);

release(&log.lock);

}

}整個 commit 的過程包含分為階段:

write_log()(kernel/log.c:179)會把該 transaction 中被修改過的 buffer,從 buffer cache 複製到硬碟上與其對應的 sectorwrite_head()(kernel/log.c:103)會把 log 的 header buffer 寫入硬碟:這就是 commit 點,如果系統在這步之後當機,恢復程序會根據 log 重播這次 transaction 的所有寫入install_trans(kernel/log.c:69)會從 log 區段中讀出每個 log sector,並將其寫入檔案系統中正確的位置end_op會將 log header 中的計數器清 0,這動作必須在下一筆 transaction 開始寫入 log sector 之前完成,否則若系統當機,會導致恢復時錯誤地將「前一筆 transaction 的 header」與「後一筆 transaction 的 log sector」搭配使用

static void

commit()

{

if (log.lh.n > 0) {

write_log(); // Write modified blocks from cache to log

write_head(); // Write header to disk -- the real commit

install_trans(0); // Now install writes to home locations

log.lh.n = 0;

write_head(); // Erase the transaction from the log

}

}initlog(kernel/log.c:55)會呼叫 recover_from_log(kernel/log.c:117),而 initlog 則是在開機階段由 fsinit 呼叫的(kernel/fs.c:42),這會發生在第一個使用者行程啟動前(kernel/proc.c:535)。 它會讀取 log header,若 header 顯示 log 中包含一筆已提交的 transaction,recover_from_log 就會模擬 end_op 的動作來進行還原

static void

recover_from_log(void)

{

read_head();

install_trans(1); // if committed, copy from log to disk

log.lh.n = 0;

write_head(); // clear the log

}在 filewrite(kernel/file.c:135)中可以看到一個使用 log 的例子,其 transaction 如下:

begin_op();

ilock(f->ip);

r = writei(f->ip, ...);

iunlock(f->ip);

end_op();這段程式碼被包在一個迴圈中,會將大型的寫入操作分成多個僅寫入少數磁區的小型寫入,以避免 log 空間爆滿。 writei 呼叫的過程中會寫入許多不同的區塊,包括該檔案的 inode、一個或多個 bitmap 區塊,以及一些 data 區塊

8.7 Code: Block allocator

檔案與目錄的內容都放在硬碟的 sector 裡,而這些 sector 必須從可用的空閒池中分配。 xv6 的區塊配置器在硬碟上維護一張「free bitmap」,每個 sector 會對應到其中的一個位元。 位元為 0 表示該 sector 為空閒狀態; 為 1 表示已被使用。 建立檔案系統的程式 mkfs 會先把開機區、superblock、log sector、inode sector 以及 bitmap sector 對應的位元設為 1

區塊配置器提供兩個函式:balloc 用來索要新的 sector,bfree 用來釋放 sector。 balloc 裡的迴圈(kernel/fs.c:72)會一路從 sector 0 檢查到 sb.size(檔案系統的總 sector 數),以尋找 bitmap 為 0 的 sector。 一旦找到,就把對應的 bitmap 設成 1,並回傳該 sector

為了效率,整個掃描拆成兩層:外層一次讀取一個「bitmap sector」,內層檢查這個 bitmap sector 裡的 BPB 個位元。 若兩個行程同時嘗試分配 sector,理論上會產生競爭,但實際上 buffer cache 會保證同一個 bitmap sector 在同一時間只會被一個行程持有,因此避免了這種競爭

Tips

sb.size 來自 superblock,代表檔案系統容量。 因為 bitmap 本身也存放在硬碟上,掃描時必須先把 bitmap 的內容讀進 buffer cache。 而 BPB = (block size in bytes) × 8,意思是一個 bitmap sector 可以表示多少 data sector,在 xv6 的實作中 BPB = 1024 * 8。 把掃描拆兩層可以減少 I/O 次數:一次讀進來就檢查整個 bitmap sector,而不是每找一個位元就讀一次硬碟

// Allocate a zeroed disk block.

// returns 0 if out of disk space.

static uint

balloc(uint dev)

{

int b, bi, m;

struct buf *bp;

bp = 0;

for(b = 0; b < sb.size; b += BPB){

bp = bread(dev, BBLOCK(b, sb));

for(bi = 0; bi < BPB && b + bi < sb.size; bi++){

m = 1 << (bi % 8);

if((bp->data[bi/8] & m) == 0){ // Is block free?

bp->data[bi/8] |= m; // Mark block in use.

log_write(bp);

brelse(bp);

bzero(dev, b + bi);

return b + bi;

}

}

brelse(bp);

}

printf("balloc: out of blocks\n");

return 0;

}bfree(kernel/fs.c:92)會定位到正確的 bitmap sector,然後把相應的位元清 0。 同樣地,bread 與 brelse 的互斥效果讓程式無需再顯式地加鎖

和本章稍後介紹的大部分程式碼一樣,balloc 與 bfree 必須包在同一筆 transaction 裡呼叫

8.8 Inode layer

「inode」一詞有兩種相關含義:其一指硬碟上的資料結構,內含檔案大小與 data sector 的位置清單; 其二指記憶體中的 inode,其除了持有該 on-disk inode 的副本,還帶有核心執行時所需的額外資訊

硬碟上的所有 inode 連續存放在一段稱作 inode blocks 的區域中; 由於每個 inode 大小固定,只要給定編號 n,就能直接定位到第 n 個 inode。 實作上,這個 n 就是 inode number(亦稱 i-number),用來唯一標識一個 inode

on-disk inode 以 struct dinode(kernel/fs.h:32)定義:type 欄位區分一般檔案、目錄與特殊檔案(裝置),若為 0 代表此 inode 為 free inode; nlink 記錄有多少 directory entry 指向此 inode,用來判斷何時可釋放該 inode 及其 data sector; size 保存檔案內容的位元組數; addrs 陣列存放內含檔案內容之硬碟 sector 的號碼

// On-disk inode structure

struct dinode {

short type; // File type

short major; // Major device number (T_DEVICE only)

short minor; // Minor device number (T_DEVICE only)

short nlink; // Number of links to inode in file system

uint size; // Size of file (bytes)

uint addrs[NDIRECT+1]; // Data block addresses

};核心將活躍中的 inode 保存在一張 itable 中; struct inode(kernel/file.h:17)就是記憶體版本的 struct dinode。 只有當程式碼持指向該 inode 的 C 指標時,核心才會把它留在記憶體; ref 欄位用來計數這些指標,若變為零就會把 inode 從 itable 中移除。 iget 與 iput 分別負責取得及歸還 inode 指標,並調整 ref。 這些指標可能來自檔案描述符、目前的工作目錄或暫時性地核心流程(例如 exec)

// in-memory copy of an inode

struct inode {

uint dev; // Device number

uint inum; // Inode number

int ref; // Reference count

struct sleeplock lock; // protects everything below here

int valid; // inode has been read from disk?

short type; // copy of disk inode

short major;

short minor;

short nlink;

uint size;

uint addrs[NDIRECT+1];

};

// fs.c:

struct {

struct spinlock lock;

struct inode inode[NINODE];

} itable;xv6 的 inode 程式碼用了四種鎖/類似鎖的機制:itable.lock 保證「同一個 inode 最多只在 inode table 中出現一次」以及「ref 計數正確」這兩項不變式; 每個記憶體 inode 內的 lock(sleep-lock)負責確保對 inode 欄位與其檔案/目錄內容區塊的互斥存取; ref 只要大於零,系統就會將 inode 維持在表中,且不會把這個槽位給別的 inode 用; 最後,nlink 欄位會記錄引用到該檔案的 directory entry 數量,只要大於零,xv6 就不會釋放該 inode

在對應的 iput() 呼叫之前,透過 iget() 函式取得的 struct inode 的指標保證是有效的:該 inode 不會被刪除,且這段記憶體不會被指派給別的 inode。 iget() 提供非獨占(non-exclusive)存取,因此同一 inode 可被多個指標共用。 檔案系統中有大量程式碼仰賴此語義,這使其既能長期持有 inode(如開啟檔案、目前目錄),又能在處理多個 inode(如路徑解析)時避免競爭與死鎖

// Find the inode with number inum on device dev

// and return the in-memory copy. Does not lock

// the inode and does not read it from disk.

static struct inode*

iget(uint dev, uint inum)

{

struct inode *ip, *empty;

acquire(&itable.lock);

// Is the inode already in the table?

empty = 0;

for(ip = &itable.inode[0]; ip < &itable.inode[NINODE]; ip++){

if(ip->ref > 0 && ip->dev == dev && ip->inum == inum){

ip->ref++;

release(&itable.lock);

return ip;

}

if(empty == 0 && ip->ref == 0) // Remember empty slot.

empty = ip;

}

// Recycle an inode entry.

if(empty == 0)

panic("iget: no inodes");

ip = empty;

ip->dev = dev;

ip->inum = inum;

ip->ref = 1;

ip->valid = 0;

release(&itable.lock);

return ip;

}

...

// Drop a reference to an in-memory inode.

// If that was the last reference, the inode table entry can

// be recycled.

// If that was the last reference and the inode has no links

// to it, free the inode (and its content) on disk.

// All calls to iput() must be inside a transaction in

// case it has to free the inode.

void

iput(struct inode *ip)

{

acquire(&itable.lock);

if(ip->ref == 1 && ip->valid && ip->nlink == 0){

// inode has no links and no other references: truncate and free.

// ip->ref == 1 means no other process can have ip locked,

// so this acquiresleep() won't block (or deadlock).

acquiresleep(&ip->lock);

release(&itable.lock);

itrunc(ip);

ip->type = 0;

iupdate(ip);

ip->valid = 0;

releasesleep(&ip->lock);

acquire(&itable.lock);

}

ip->ref--;

release(&itable.lock);

}iget 回傳的 struct inode* 所指向的 inode 實例有可能尚未從硬碟中載入任何有效內容; 為確保其中含有對應的 on-disk inode,程式需呼叫 ilock。 ilock 會鎖住 inode(防止其他行程再對它做一次 ilock)並從硬碟載入該 inode(如果還未被載入),之後可用 iunlock 釋放該鎖。 將「取得指標」與「加鎖」分離有助於在某些情況下避免死鎖,例如查找目錄時需同時處理多個 inode。 多個行程可同時持有 iget 得到的指標,但同一時間僅允許一個行程鎖住該 inode

// Lock the given inode.

// Reads the inode from disk if necessary.

void

ilock(struct inode *ip)

{

struct buf *bp;

struct dinode *dip;

if(ip == 0 || ip->ref < 1)

panic("ilock");

acquiresleep(&ip->lock);

if(ip->valid == 0){

bp = bread(ip->dev, IBLOCK(ip->inum, sb));

dip = (struct dinode*)bp->data + ip->inum%IPB;

ip->type = dip->type;

ip->major = dip->major;

ip->minor = dip->minor;

ip->nlink = dip->nlink;

ip->size = dip->size;

memmove(ip->addrs, dip->addrs, sizeof(ip->addrs));

brelse(bp);

ip->valid = 1;

if(ip->type == 0)

panic("ilock: no type");

}

}inode table 只保存那些仍被核心程式或資料結構引用的 inode,它的首要任務是去協調多行程的存取。 順帶一提,它也剛好會把常用的 inode 快取起來,但這是次要的功能,因為如果某個 inode 經常會被使用到,那 buffer cache 大多也會把對應的 sector 留在記憶體內。 當程式修改記憶體中的 inode 時,會呼叫 iupdate 將更動寫回硬碟

// Copy a modified in-memory inode to disk.

// Must be called after every change to an ip->xxx field

// that lives on disk.

// Caller must hold ip->lock.

void

iupdate(struct inode *ip)

{

struct buf *bp;

struct dinode *dip;

bp = bread(ip->dev, IBLOCK(ip->inum, sb));

dip = (struct dinode*)bp->data + ip->inum%IPB;

dip->type = ip->type;

dip->major = ip->major;

dip->minor = ip->minor;

dip->nlink = ip->nlink;

dip->size = ip->size;

memmove(dip->addrs, ip->addrs, sizeof(ip->addrs));

log_write(bp);

brelse(bp);

}8.9 Code: Inodes

當需要配置新 inode(例如建立檔案)時,xv6 會呼叫 ialloc(kernel/fs.c:199)。 ialloc 與 balloc 類似:它逐個掃描硬碟上的 inode sector,尋找標記為空閒的 inode; 一旦找到,就把新的 type 寫回硬碟以宣告佔用,並呼叫 iget(kernel/fs.c:213)回傳 inode table 中的項目。 ialloc 能正常運作的關鍵是同時間只有一個行程持有 bp 指標,確保不會有另一行程同時看到該 inode 可用並試圖搶占它

// Allocate an inode on device dev.

// Mark it as allocated by giving it type type.

// Returns an unlocked but allocated and referenced inode,

// or NULL if there is no free inode.

struct inode*

ialloc(uint dev, short type)

{

int inum;

struct buf *bp;

struct dinode *dip;

for(inum = 1; inum < sb.ninodes; inum++){

bp = bread(dev, IBLOCK(inum, sb));

dip = (struct dinode*)bp->data + inum%IPB;

if(dip->type == 0){ // a free inode

memset(dip, 0, sizeof(*dip));

dip->type = type;

log_write(bp); // mark it allocated on the disk

brelse(bp);

return iget(dev, inum);

}

brelse(bp);

}

printf("ialloc: no inodes\n");

return 0;

}iget(kernel/fs.c:247)會在 inode table 中搜尋符合指定裝置與 inode number 條件的活躍項目(ip->ref > 0); 若找到,就回傳該 inode 的新引用(kernel/fs.c:256-260)。 搜尋過程中它會將遇到的第一個空槽暫存起來(kernel/fs.c:261-262),以便在沒找到的時候用來放入新的 table 項目

// Find the inode with number inum on device dev

// and return the in-memory copy. Does not lock

// the inode and does not read it from disk.

static struct inode*

iget(uint dev, uint inum)

{

struct inode *ip, *empty;

acquire(&itable.lock);

// Is the inode already in the table?

empty = 0;

for(ip = &itable.inode[0]; ip < &itable.inode[NINODE]; ip++){

if(ip->ref > 0 && ip->dev == dev && ip->inum == inum){

ip->ref++;

release(&itable.lock);

return ip;

}

if(empty == 0 && ip->ref == 0) // Remember empty slot.

empty = ip;

}

// Recycle an inode entry.

if(empty == 0)

panic("iget: no inodes");

ip = empty;

ip->dev = dev;

ip->inum = inum;

ip->ref = 1;

ip->valid = 0;

release(&itable.lock);

return ip;

}在讀寫 inode 的中繼資料或內容前,程式必須先以 ilock(kernel/fs.c:293)函式將該 inode 上鎖,該函式內使用的是 sleep-lock。 在 ilock 獨占了該 inode 的存取權後,它就會在需要時從硬碟(實際上多半是 buffer cache)中讀取 inode。 iunlock(kernel/fs.c:321)則會釋放該 sleep-lock,喚醒等待此鎖的其他行程

// Lock the given inode.

// Reads the inode from disk if necessary.

void

ilock(struct inode *ip)

{

struct buf *bp;

struct dinode *dip;

if(ip == 0 || ip->ref < 1)

panic("ilock");

acquiresleep(&ip->lock);

if(ip->valid == 0){

bp = bread(ip->dev, IBLOCK(ip->inum, sb));

dip = (struct dinode*)bp->data + ip->inum%IPB;

ip->type = dip->type;

ip->major = dip->major;

ip->minor = dip->minor;

ip->nlink = dip->nlink;

ip->size = dip->size;

memmove(ip->addrs, dip->addrs, sizeof(ip->addrs));

brelse(bp);

ip->valid = 1;

if(ip->type == 0)

panic("ilock: no type");

}

}

// Unlock the given inode.

void

iunlock(struct inode *ip)

{

if(ip == 0 || !holdingsleep(&ip->lock) || ip->ref < 1)

panic("iunlock");

releasesleep(&ip->lock);

}iput(kernel/fs.c:337)會透過將引用計數(reference count)減一(kernel/fs.c:360)來釋放指向某 inode 的 C 語言指標; 如果它是最後一個引用,則它在 inode table 中的槽位就會轉為空閒槽位,供其他 inode 使用

如果 iput 發現某個 inode 已不再被任何 C 指標所引用,且也沒有任何硬連結指向它(也就是沒有出現在任何目錄中),那麼它會釋放該 inode 和其使用的 data sector。 iput 會呼叫 itrunc,將檔案截短為 0 位元組來釋放資料區塊,接著將該 inode 的類型欄位設為 0(代表未分配),最後把 inode 寫回硬碟(kernel/fs.c:342)

iput 釋放 inode 時的 locking 機制也值得深入探討。 一種潛在風險是:其他執行緒可能正在 ilock 中等待這個 inode,例如想要讀取某個檔案或列出某個目錄,此時若 inode 已被釋放則會出現錯誤。 不過這種情況不會發生,因為如果某個 inode 沒有 link,且 ip->ref 是 1,那麼除了目前呼叫 iput 的執行緒外,系統中沒有其他地方會持有指向這個 inode 的指標

另一種潛在風險是:釋放的同時有另一個執行緒呼叫了 ialloc,並且選中了 iput 正在釋放的那個 inode。 不過這種情況只有在 iupdate 將 inode 的 type 寫成 0(代表未分配)後才會發生,因此這樣的競爭條件是良性的:因為分配 inode 的那個執行緒會在讀寫 inode 前先取得該 inode 的 sleep-lock,此時 iput 已經完成它的動作了

iput() 可能會對硬碟進行寫入。 這代表,只要是會使用到檔案系統的系統呼叫,就有可能對硬碟寫入,因為該系統呼叫有可能是系統中最後一個持有該檔案引用的地方。 即使像 read() 這種看起來是唯讀的呼叫,最終也可能呼叫到 iput()。 因此,只要是涉及檔案系統的系統呼叫,即使表面上是唯讀的,也必須包在 transaction 裡

iput() 和系統崩潰之間存在一個棘手的交互情況。 當某個檔案的 link count 降到 0 時,iput() 不會馬上把檔案截斷,因為可能還有某個 process 持有對該 inode 的記憶體引用:有某個 process 曾成功開啟該檔案並可能會再進行讀寫。 不過,如果在最後一個 process 關閉檔案描述符之前系統崩潰,那麼該檔案在硬碟上會仍被標記為 allocated,但已經沒有任何 directory entry 指向它了

檔案系統處理這種情況的方法有兩種。 最簡單的方式是在重開機後進行 recovery 時,掃描整個檔案系統,找出那些被標記為 allocated 卻沒有任何 directory entry 指向它們的檔案。 只要找到這種檔案,就可以將其釋放

第二種解法則不需掃描整個檔案系統。 在這個解法中,檔案系統會在硬碟上(例如記錄在 superblock 中)紀錄那些 link count 為 0、但引用計數尚未為 0 的 inode inumber。 當引用計數最終也降到 0、檔案真正被刪除時,系統就從該列表中移除該 inode。 若發生崩潰,系統在 recovery 階段就可以釋放這個列表中遺留下來的檔案

xv6 沒有實作上述任何一種解法,這代表即使某些 inode 已經不再被使用了,它們在硬碟上仍可能被標記為 allocated。 隨著時間推移,這可能導致 xv6 耗盡所有硬碟空間

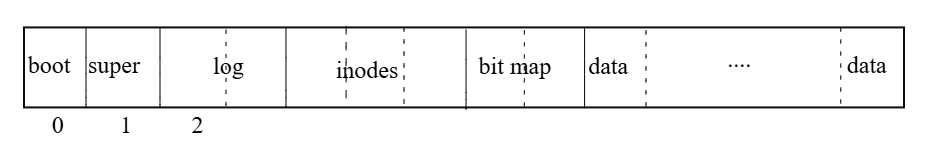

8.10 Code: Inode content

硬碟上的 inode 結構為 struct dinode,其中包含了一個大小欄位與一個 sector 編號的陣列(見圖 8.3)。 inode 的資料儲存在 dinode 內 addrs 陣列所列出的那些 data sector 中。 這個陣列的前 NDIRECT 個項目對應的 sector 被稱為 direct sector; 而接下來的 NINDIRECT 個 sector 則不直接列在 inode 中,而是儲存在一個稱為 indirect sector 的 data sector 裡

indirect sector 的位址被放在 addrs 陣列的最後一個項目中。 也就是說,一個檔案的前 12 KB(NDIRECT × BSIZE)可以直接從 inode 裡所列出的 sector 取得,而後續的 256 KB(NINDIRECT × BSIZE)則必須透過查找 indirect sector 才能取得。 這樣的設計對硬碟比較友善,但對於使用者程式來說處理起來就較為複雜

bmap 函式負責處理這種表示法的細節,使得像 readi 和 writei 這類較高階的函式無須處理這些複雜性。 bmap 會回傳 inode ip 的第 bn 個 data sector 對應的硬碟 sector 編號。 如果該 sector 尚未被配置,bmap 就會配置一個新的 sector

bmap 函式(kernel/fs.c:383)首先會處理前 NDIRECT 個 data sector,因為它直接列在 inode 裡(kernel/fs.c:388-396)所以處理起來比較簡單。 接下來的 NINDIRECT 個 data sector 則列在 indirect sector 中,其位址存放於 ip->addrs[NDIRECT]。 bmap 會先從硬碟讀取這個 indirect sector(kernel/fs.c:407),然後從這個 sector 內的適當位置讀出正確的 sector 編號(kernel/fs.c:408)。 如果傳入的區塊編號超過 NDIRECT + NINDIRECT,bmap 會觸發 panic; writei 裡會有邏輯先進行檢查,以避免這種情況發生(kernel/fs.c:513)

// Inode content

//

// The content (data) associated with each inode is stored

// in blocks on the disk. The first NDIRECT block numbers

// are listed in ip->addrs[]. The next NINDIRECT blocks are

// listed in block ip->addrs[NDIRECT].

// Return the disk block address of the nth block in inode ip.

// If there is no such block, bmap allocates one.

// returns 0 if out of disk space.

static uint

bmap(struct inode *ip, uint bn)

{

uint addr, *a;

struct buf *bp;

if(bn < NDIRECT){

if((addr = ip->addrs[bn]) == 0){

addr = balloc(ip->dev);

if(addr == 0)

return 0;

ip->addrs[bn] = addr;

}

return addr;

}

bn -= NDIRECT;

if(bn < NINDIRECT){

// Load indirect block, allocating if necessary.

if((addr = ip->addrs[NDIRECT]) == 0){

addr = balloc(ip->dev);

if(addr == 0)

return 0;

ip->addrs[NDIRECT] = addr;

}

bp = bread(ip->dev, addr);

a = (uint*)bp->data;

if((addr = a[bn]) == 0){

addr = balloc(ip->dev);

if(addr){

a[bn] = addr;

log_write(bp);

}

}

brelse(bp);

return addr;

}

panic("bmap: out of range");

}bmap 會在需要時動態配置區塊。 當 ip->addrs[] 或 indirect sector 中的某一個項目為 0 時,表示對應的 data sector 尚未被配置。 一旦 bmap 遇到這樣的情況,就會即時分配一個新的 data sector,並將其 sector 編號填入原本為 0 的位置(kernel/fs.c:389-390 & kernel/fs.c:401-402)

itrunc 會釋放一個檔案使用的所有 data sector,並將 inode 的大小欄位設為 0。 itrunc(kernel/fs.c:426)會先釋放所有 direct sector(kernel/fs.c:432-437),接著釋放 indirect sector 中列出的所有 data sector(kernel/fs.c:442-445),最後再釋放那個用來記錄間接位址的 indirect sector 本身(kernel/fs.c:447-448)

// Truncate inode (discard contents).

// Caller must hold ip->lock.

void

itrunc(struct inode *ip)

{

int i, j;

struct buf *bp;

uint *a;

for(i = 0; i < NDIRECT; i++){

if(ip->addrs[i]){

bfree(ip->dev, ip->addrs[i]);

ip->addrs[i] = 0;

}

}

if(ip->addrs[NDIRECT]){

bp = bread(ip->dev, ip->addrs[NDIRECT]);

a = (uint*)bp->data;

for(j = 0; j < NINDIRECT; j++){

if(a[j])

bfree(ip->dev, a[j]);

}

brelse(bp);

bfree(ip->dev, ip->addrs[NDIRECT]);

ip->addrs[NDIRECT] = 0;

}

ip->size = 0;

iupdate(ip);

}bmap 讓 readi 和 writei 能夠輕鬆地存取 inode 的資料。 readi(kernel/fs.c:472)一開始會先確認傳入的 offset 和資料長度是否有超過檔案結尾。 若從檔案末尾之後開始讀取,會直接回傳錯誤(kernel/fs.c:477-478); 若讀取範圍涵蓋到檔案尾端,則會只回傳有效資料長度內的部分(kernel/fs.c:479-480)。 接著進入主迴圈,每次處理一個 data sector,並從 buffer 複製資料到 dst(kernel/fs.c:482-494)

// Read data from inode.

// Caller must hold ip->lock.

// If user_dst==1, then dst is a user virtual address;

// otherwise, dst is a kernel address.

int

readi(struct inode *ip, int user_dst, uint64 dst, uint off, uint n)

{

uint tot, m;

struct buf *bp;

if(off > ip->size || off + n < off)

return 0;

if(off + n > ip->size)

n = ip->size - off;

for(tot=0; tot<n; tot+=m, off+=m, dst+=m){

uint addr = bmap(ip, off/BSIZE);

if(addr == 0)

break;

bp = bread(ip->dev, addr);

m = min(n - tot, BSIZE - off%BSIZE);

if(either_copyout(user_dst, dst, bp->data + (off % BSIZE), m) == -1) {

brelse(bp);

tot = -1;

break;

}

brelse(bp);

}

return tot;

}writei(kernel/fs.c:506)在邏輯上與 readi 幾乎相同,但有三個差異:若寫入動作發生在檔案尾端或越過尾端,則會使檔案大小成長,最多可達最大檔案限制(kernel/fs.c:513-514); 寫入時是將資料從使用者空間複製到 buffer(kernel/fs.c:522); 若寫入後檔案大小變大,則 writei 也會更新 inode 的檔案大小欄位(kernel/fs.c:530-531)

// Write data to inode.

// Caller must hold ip->lock.

// If user_src==1, then src is a user virtual address;

// otherwise, src is a kernel address.

// Returns the number of bytes successfully written.

// If the return value is less than the requested n,

// there was an error of some kind.

int

writei(struct inode *ip, int user_src, uint64 src, uint off, uint n)

{

uint tot, m;

struct buf *bp;

if(off > ip->size || off + n < off)

return -1;

if(off + n > MAXFILE*BSIZE)

return -1;

for(tot=0; tot<n; tot+=m, off+=m, src+=m){

uint addr = bmap(ip, off/BSIZE);

if(addr == 0)

break;

bp = bread(ip->dev, addr);

m = min(n - tot, BSIZE - off%BSIZE);

if(either_copyin(bp->data + (off % BSIZE), user_src, src, m) == -1) {

brelse(bp);

break;

}

log_write(bp);

brelse(bp);

}

if(off > ip->size)

ip->size = off;

// write the i-node back to disk even if the size didn't change

// because the loop above might have called bmap() and added a new

// block to ip->addrs[].

iupdate(ip);

return tot;

}stati 函式(kernel/fs.c:458)會將 inode 的中繼資料複製到 stat 結構中,該結構會透過 stat 系統呼叫暴露給使用者程式

struct stat {

int dev; // File system's disk device

uint ino; // Inode number

short type; // Type of file

short nlink; // Number of links to file

uint64 size; // Size of file in bytes

};Tips

這邊應該是要說 fstat 系統呼叫,而不是 stat,後者不是系統呼叫,而是 user lib 內的函式:

int

stat(const char *n, struct stat *st)

{

int fd;

int r;

fd = open(n, O_RDONLY);

if(fd < 0)

return -1;

r = fstat(fd, st);

close(fd);

return r;

}而前者是系統呼叫:

uint64

sys_fstat(void)

{

struct file *f;

uint64 st; // user pointer to struct stat

argaddr(1, &st);

if(argfd(0, 0, &f) < 0)

return -1;

return filestat(f, st);

}但我也不確定他是想說哪個,所以就保留原文了

8.11 Code: directory layer

目錄的實作方式和一般檔案非常類似。 它的 inode 類型為 T_DIR,其資料部分則是一連串的 directory entry。 每個 entry 是一個 struct dirent(kernel/fs.h:56),其中包含了一個名稱以及一個 inode number。 名稱最多為 DIRSIZ(14)個字元; 若長度不足,則以 NULL(0)位元組作為結尾。 inode number 為零的 directory entry 被視為未使用的空白 entry

// Directory is a file containing a sequence of dirent structures.

#define DIRSIZ 14

struct dirent {

ushort inum;

char name[DIRSIZ];

};dirlookup 函式(kernel/fs.c:552)會在某個目錄(dp)中搜尋名稱符合指定字串的 entry。 若找到了,就會回傳對應的 inode(未加鎖),並將 *poff 設為該 entry 在該目錄中所對應的位元組偏移量,這是為了讓呼叫者可以對該 entry 進行修改。 如果 dirlookup 成功找到對應名稱的 entry,它會更新 *poff,並透過 iget 取得該 inode 並回傳(仍是未加鎖狀態)

Tips

poff 是用來紀錄偏移量的參數,見底下 dirlookup 的 prototype

dirlookup 是 iget 會回傳「未加鎖」inode 的主因,因為呼叫 dirlookup 的 caller 已經先對 dp 上鎖了,因此如果搜尋的是 .(代表目前目錄的別名),如果在回傳前試圖再次對該 inode 上鎖,會導致對 dp 的重複上鎖並造成 deadlock。 實際上還有更複雜的 deadlock 情境,涉及多個 process 與 ..(父目錄的別名),所以 . 並不是唯一的問題。 因此正確做法是讓 caller 在收到 inode 後先解鎖 dp,再去對 ip 上鎖,以確保任一時刻只持有一個鎖

// Look for a directory entry in a directory.

// If found, set *poff to byte offset of entry.

struct inode*

dirlookup(struct inode *dp, char *name, uint *poff)

{

uint off, inum;

struct dirent de;

if(dp->type != T_DIR)

panic("dirlookup not DIR");

for(off = 0; off < dp->size; off += sizeof(de)){

if(readi(dp, 0, (uint64)&de, off, sizeof(de)) != sizeof(de))

panic("dirlookup read");

if(de.inum == 0)

continue;

if(namecmp(name, de.name) == 0){

// entry matches path element

if(poff)

*poff = off;

inum = de.inum;

return iget(dp->dev, inum);

}

}

return 0;

}dirlink 函式(kernel/fs.c:580)會將一個新的 directory entry 寫入指定的目錄 dp,這個 entry 具有指定的名稱與 inode number。 如果目錄中已存在該名稱了,則 dirlink 會回傳一個錯誤(kernel/fs.c:586-590)

主迴圈會掃描所有 directory entry 以尋找尚未被分配(未使用)的 entry。 一旦找到,就會提早結束迴圈(kernel/fs.c:592-597),並將 off 設為該可用 entry 的偏移量。 若找不到空的 entry,迴圈就會結束,這時 off 會被設成 dp->size。 無論是哪種情況,dirlink 都會在 off 所指定的位置寫入新的 entry(kernel/fs.c:602-603)

// Write a new directory entry (name, inum) into the directory dp.

// Returns 0 on success, -1 on failure (e.g. out of disk blocks).

int

dirlink(struct inode *dp, char *name, uint inum)

{

int off;

struct dirent de;

struct inode *ip;

// Check that name is not present.

if((ip = dirlookup(dp, name, 0)) != 0){

iput(ip);

return -1;

}

// Look for an empty dirent.

for(off = 0; off < dp->size; off += sizeof(de)){

if(readi(dp, 0, (uint64)&de, off, sizeof(de)) != sizeof(de))

panic("dirlink read");

if(de.inum == 0)

break;

}

strncpy(de.name, name, DIRSIZ);

de.inum = inum;

if(writei(dp, 0, (uint64)&de, off, sizeof(de)) != sizeof(de))

return -1;

return 0;

}8.12 Code: Path names

路徑名稱查找的過程會依序針對路徑中的每個組件呼叫一次 dirlookup。 namei 函式(kernel/fs.c:687)會解析 path 並回傳對應的 inode。 而 nameiparent 則是另一種變形版本:它會在處理到最後一個路徑組件之前停止,回傳該路徑的父目錄所對應的 inode,並將最後一個組件複製到變數 name 中。 這兩個函式都會呼叫一個通用的底層函式 namex 來進行實際的查找工作

struct inode*

namei(char *path)

{

char name[DIRSIZ];

return namex(path, 0, name);

}

struct inode*

nameiparent(char *path, char *name)

{

return namex(path, 1, name);

}namex 函式(kernel/fs.c:652)一開始會判斷該從哪裡開始進行路徑的解析。 如果 path 是以 / 開頭,代表從根目錄開始解析; 否則就從目前所在的目錄開始(kernel/fs.c:656-659)。 接著,它會使用 skipelem 依序取得路徑中的每個元素(kernel/fs.c:661)。 每次迴圈都會在目前的 inode ip 中查找這個名稱。 每一輪開始時,其會先對 ip 上鎖,並確認它的類型是否為目錄。 若不是,就會導致查找失敗(kernel/fs.c:662-666)。 對 ip 上鎖的目的並不是害怕 ip->type 可能會在背景中被改變(這其實不會發生),而是因為在執行 ilock 前,我們無法保證 ip->type 已經從硬碟載入進來了

如果呼叫的是 nameiparent,且這已經是路徑上的最後一個元素了,則依據其設計,會提早結束查找; 最後一個元素已經複製到 name 中,因此 namex 只需回傳未加鎖的 ip(kernel/fs.c:667-671)即可。 最後,這個迴圈會透過 dirlookup 查找當前元素,並透過設定 ip = next 來進入下一輪查找(kernel/fs.c:672-677)。 當所有 path element 都處理完後,會回傳 ip

// Look up and return the inode for a path name.

// If parent != 0, return the inode for the parent and copy the final

// path element into name, which must have room for DIRSIZ bytes.

// Must be called inside a transaction since it calls iput().

static struct inode*

namex(char *path, int nameiparent, char *name)

{

struct inode *ip, *next;

if(*path == '/')

ip = iget(ROOTDEV, ROOTINO);

else

ip = idup(myproc()->cwd);

while((path = skipelem(path, name)) != 0){

ilock(ip);

if(ip->type != T_DIR){

iunlockput(ip);

return 0;

}

if(nameiparent && *path == '\0'){

// Stop one level early.

iunlock(ip);

return ip;

}

if((next = dirlookup(ip, name, 0)) == 0){

iunlockput(ip);

return 0;

}

iunlockput(ip);

ip = next;

}

if(nameiparent){

iput(ip);

return 0;

}

return ip;

}namex 的整體流程可能需要相當長的時間,因為它可能要進行多次硬碟操作,來讀取路徑中經過的那些目錄的 inode 和 directory sector(如果這些資料尚未被緩存在 buffer cache 中)。 xv6 的設計十分謹慎:即使某個 kernel thread 呼叫 namex 時被卡在硬碟 I/O 上,其他 kernel thread 若要查找不同的路徑名稱時仍然可以繼續執行。 這是因為 namex 會針對路徑中的每個目錄分別上鎖,讓不同目錄的查找可以平行進行

這樣的並行設計也帶來了一些挑戰。 舉例來說,當某個 kernel thread 正在查找某個路徑時,另一個 kernel thread 可能正在透過 unlink 操作來修改整個目錄樹。 這樣就會出現一種風險:查找的 thread 可能會處理到某個已經被刪除、其 sector 又被重新分配給其他目錄或檔案的目錄

xv6 採取了一些機制來避免這種競爭狀況。 舉例來說,在 namex 執行 dirlookup 時,查找的 thread 會先持有該目錄的鎖,並且 dirlookup 回傳的 inode 是透過 iget 取得的,而 iget 會增加該 inode 的引用計數。 只有在 namex 收到 inode 之後,才會釋放對該目錄的鎖。 這樣一來,即使之後有另一個 thread 把這個 inode 從目錄中 unlink 掉,由於 inode 的引用計數尚未歸零,xv6 仍然不會刪除該 inode

另一種風險是死結(deadlock)。 例如,在查找 "."(代表目前目錄)時,next 會指向與 ip 相同的 inode。 若在還沒釋放 ip 的鎖之前就嘗試去鎖住 next,就會造成死結。 為了避免這種情況,namex 會先解鎖該目錄,再去對 next 上鎖。 這也再次說明了將 iget 與 ilock 拆開設計的重要性

8.13 File descriptor layer

Unix 介面有一個很酷的設計是,它將系統中的大多數資源都表示為檔案,包括像是主控台(console)、pipe,以及一般的實體檔案等。 而實現這種一致性設計的就是「file descriptor layer」

如同在第一章所介紹的,xv6 為每個 process 提供了自己的「已開啟檔案表(open file table)」,或稱 file descriptor 表。 每個被開啟的檔案都會對應到一個 struct file(kernel/file.h:1),這個結構會包裝住一個 inode 或一個 pipe,加上一個 I/O offset。 每次呼叫 open 都會建立一個新的 open file(也就是一個新的 struct file 結構); 即便多個 process 開啟同一個檔案,它們各自的 struct file 也會擁有不同的 I/O offset

相對地,如果同一個 struct file 被多次引用,它可能會多次出現在同一個 process 的 file table 中,也可能出現在不同 process 的 file table 中。 這種情況可能發生在 process 使用 open 開啟檔案後,透過 dup 建立別名,或透過 fork 和子 process 共享檔案的情況。 系統會透過引用計數來追蹤某個 open file 被引用的次數。 檔案可以被開啟為可讀、可寫,或兩者皆可,這些權限狀態由 readable 與 writable 欄位紀錄

struct file {

enum { FD_NONE, FD_PIPE, FD_INODE, FD_DEVICE } type;

int ref; // reference count

char readable;

char writable;

struct pipe *pipe; // FD_PIPE

struct inode *ip; // FD_INODE and FD_DEVICE

uint off; // FD_INODE

short major; // FD_DEVICE

};系統中所有開啟中的檔案都會集中管理在一個全域的檔案表 ftable 中。 這個 file table 提供幾個操作函式,包括分配一個新的檔案結構(filealloc)、建立重複引用(filedup)、釋放引用(fileclose),以及進行資料讀寫的函式(fileread 與 filewrite)

struct {

struct spinlock lock;

struct file file[NFILE];

} ftable;前三個函式採用了我們已經熟悉的形式。 filealloc(kernel/file.c:30)會掃描整個 file table,尋找一個尚未被引用的檔案(即 f->ref == 0),引用它並回傳該新引用; filedup(kernel/file.c:48)會增加引用計數; 而 fileclose(kernel/file.c:60)則會減少引用計數。 當某個檔案的引用計數變成 0 時,fileclose 會依據其類型(pipe 或 inode)釋放底層資源

filestat、fileread 與 filewrite 這些函式實作了對檔案的 stat、read 與 write 操作。 filestat(kernel/file.c:88)只能作用於 inode,並會呼叫 stati。 fileread 與 filewrite 則會先檢查該操作是否符合檔案的開啟模式,然後將呼叫轉發給對應的 pipe 或 inode 操作實作。 如果該 file 是 inode,fileread 與 filewrite 就會使用 I/O offset 作為此次操作的位移,並在操作完成後自動更新 offset(kernel/file.c:122-123, kernel/file.c:153-154)。 而 pipe 則沒有 offset 的概念

請注意,inode 函式要求呼叫者自己負責加鎖(kernel/file.c:94-96, kernel/file.c:121-124, kernel/file.c:163-166)。 這個 inode 加鎖的設計還帶來一個額外好處:它能確保讀寫時的 offset 更新具有原子性,也就是說同時多個 process 寫入同一檔案時,不會互相覆蓋對方的資料; 不過寫入的內容可能會交錯

8.14 Code: System calls

借助底層提供的那些函式,大多數系統呼叫的實作都非常簡單(kernel/sysfile.c)。 不過有幾個系統呼叫值得我們深入探討

sys_link 和 sys_unlink 這兩個函式會修改目錄,也就是建立或移除 inode 的引用,這兩個函式是「使用 transaction 的好例子」。 sys_link(kernel/sysfile.c:124)首先會抓取兩個字串參數 old 和 new(kernel/sysfile.c:129)。 假設 old 存在且不是目錄(kernel/sysfile.c:133-136),sys_link 就會把它的 ip->nlink 引用計數加一

接著 sys_link 會呼叫 nameiparent 找出 new 的父目錄與最後一段名稱(kernel/sysfile.c:149),然後在該目錄中建立一個新的 directory entry 指向 old 的 inode(kernel/sysfile.c:152)。 這個新建立的父目錄必須存在,且必須和 old 的 inode 在同一個裝置上,因為 inode number 只有在單一硬碟上才具有唯一性。如果出現這類錯誤,sys_link 必須回頭把 ip->nlink 減回來

使用 transaction 會讓實作變得更簡單,因為它牽涉到更新多個 sector,但我們不需要擔心這些操作的執行順序。 其要麼所有操作都成功,要麼全都不執行。 例如,如果沒有使用 transaction,就先更新了 ip->nlink 卻還沒建立新的 link,這會讓檔案系統短暫進入不一致狀態,若此時系統當機,可能會造成更嚴重的錯誤。 而有了 transaction,就不需要擔心這些問題

sys_link 是為已存在的 inode 建立一個新名稱,而 create(kernel/sysfile.c:246)則會為一個新的 inode 建立新名稱。 create 是三個與建立檔案相關的系統呼叫的泛化版本:open 搭配 O_CREATE 旗標會建立一個新的普通檔案、mkdir 建立新目錄、mkdev 則建立設備檔案

create 的起始步驟與 sys_link 相同,會先呼叫 nameiparent 找到父目錄 inode。 接著呼叫 dirlookup 確認該名稱是否已存在(kernel/sysfile.c:256)。 若名稱已存在,create 的行為會根據所使用的系統呼叫而異:open 的語意和 mkdir、mkdev 不同。 如果 create 是代表 open 呼叫(type == T_FILE),而該名稱對應的是普通檔案,則 open 視此為成功,create 也會視為成功(kernel/sysfile.c:260); 否則會視為錯誤(kernel/sysfile.c:261-262)

若名稱尚未存在,create 就會使用 ialloc(kernel/sysfile.c:265)配置一個新的 inode。 若這個新的 inode 是一個目錄,create 會初始化它的 . 與 .. 項目。 當這些資料都妥善初始化後,create 才會將該 inode link 到父目錄中(kernel/sysfile.c:278)。 create 與 sys_link 一樣,在過程中會同時持有兩個 inode 的鎖:ip 與 dp。 但不會有 deadlock 的風險,因為 ip 是剛分配出來的新 inode,系統中不會有其他 process 已經先鎖住它並再去鎖 dp

透過 create,可以很容易地實作 sys_open、sys_mkdir 和 sys_mknod。 其中 sys_open(kernel/sysfile.c:305)最為複雜,因為「建立新檔案」只是它眾多功能中的一部分。 當 open 搭配 O_CREATE 旗標時,它會呼叫 create(kernel/sysfile.c:320); 否則就會呼叫 namei(kernel/sysfile.c:326)

create 會回傳一個已加鎖的 inode,但 namei 不會,因此 sys_open 必須自行將該 inode 上鎖。 這裡也剛好提供了一個機會來檢查是否對目錄做了不合法的開啟方式(例如以寫入模式開啟目錄)。 在成功取得 inode 之後,sys_open 會分配一個 file 與一個 file descriptor(kernel/sysfile.c:344),並填入 file 的內容(kernel/sysfile.c:356-361)。 需要注意的是,此時該 file 尚未出現在其他 process 的 table 中,因此其他 process 無法存取這個尚未完全初始化的檔案

在第七章,我們在尚未介紹檔案系統前就已經看過 pipe 的實作。 而 sys_pipe 則將那套 pipe 實作與檔案系統結合,提供一種建立 pipe 配對(pipe pair)的方法。 它的參數是一個指向兩個整數的記憶體空間的指標,該函式會在那裡寫入兩個新的 file descriptor。 接著,它會配置一個新的 pipe,並將兩個 file descriptor 安裝進 process 的 file descriptor table 中

8.15 Real world

真實世界中的作業系統所使用的 buffer cache 比 xv6 複雜得多,但其目的仍然有兩個:快取資料,以及同步存取硬碟。 xv6 的 buffer cache 和早期 UNIX V6 一樣,採用簡單的 LRU(Least Recently Used,最近最少使用)驅逐策略; 實際上可以實作許多更複雜的策略,各自適用於不同的工作負載,但也各有優缺點。 若要更有效率的 LRU 實作,可以不使用 linked list,而改用 hash table 做查詢、heap 來處理 LRU 驅逐。 現代的 buffer cache 通常還會整合進虛擬記憶體系統,以支援 memory-mapped file

xv6 的 logging system 效率不高。 它在執行 commit 時無法與其他檔案系統的系統呼叫並行進行。 此外,即便只修改了某個 sector 中的幾個位元組,它仍然會將整個 sector 寫入 log。 log 的寫入是同步進行的,而且每次只能寫一個 sector,這通常需要等整個硬碟旋轉一圈的時間。 實際的 logging 系統會處理以上所有這些效能問題

提供 crash recovery 的方法不只有 logging。 早期的檔案系統會在重開機時執行 scavenger(例如 UNIX 的 fsck 程式),逐一檢查所有的檔案與目錄,並檢查 sector 與 inode 的 free list,來找出並修復不一致之處。 對於大型檔案系統,這種 scavenging 可能會花上好幾小時,而且某些不一致的情況無法以保證系統呼叫是原子性的方式來修復。 而透過 log 進行復原不僅更快,也能讓系統呼叫在發生 crash 時仍維持原子性

xv6 採用與早期 UNIX 相同的 inode 和目錄的 on-disk 配置; 這種結構在這些年來一直非常穩定地被沿用,像 BSD 的 UFS/FFS 和 Linux 的 ext2/ext3 都採用了本質上相同的資料結構。 在這個配置中最沒有效率的是目錄:每次查找都需要線性掃描該目錄的所有 data sector。 當目錄僅佔幾個 sector 時這是合理的,但若目錄中有大量檔案,代價就會很高。 而如 Microsoft Windows 的 NTFS、macOS 的 HFS,以及 Solaris 的 ZFS 等系統,則會將目錄實作為硬碟上的平衡樹結構。 雖然這樣的實作較複雜,但能保證查找操作在時間上為對數等級

xv6 對於硬碟錯誤的處理方式非常簡單:只要某次硬碟操作失敗,整個系統就會 panic。 這樣的設計是否合理,取決於底層硬體:若作業系統運行在具有錯誤容忍(如冗餘)機制的特殊硬體上,那麼硬碟錯誤非常少見,panic 或許可以接受。 但若作業系統直接面對的是一般的硬碟,那麼就應預期錯誤會發生,並以更溫和的方式處理,像是確保單一檔案中的某個 sector 損毀不會影響整個檔案系統的正常使用

xv6 的限制是檔案系統必須完全放在單一硬碟裝置上,且大小不可變動。 隨著大型資料庫與多媒體檔案推升儲存需求,現代作業系統開始尋求突破「一個檔案系統只能對應一顆硬碟」的瓶頸。 最基本的作法是將多顆硬碟合併為一個邏輯硬碟。 RAID 這種硬體解決方案至今仍最常見,但近年趨勢是盡可能地將這些邏輯實作搬到軟體層面

這些軟體方案通常支援更彈性的功能,例如能即時新增或移除硬碟,動態擴展或縮減邏輯裝置大小。 當然,這種可動態調整大小的儲存層也需要檔案系統本身具備相同能力; 而 xv6 中使用固定大小 inode sector 陣列的設計,在這樣的環境下將難以應用。 雖然將硬碟管理與檔案系統分離是比較乾淨的設計方式,但兩者之間複雜的介面反而使得有些系統(如 Sun 的 ZFS)選擇將它們合併設計

現代 Unix 系統允許許多不同種類的資源都能透過與硬碟檔案相同的系統呼叫來存取,例如:具名 pipe、網路連線、遠端檔案系統,以及像 /proc 這種監控與控制介面。 與其像 xv6 的 fileread 與 filewrite 中使用 if 判斷處理類型,這些系統通常會為每個 open file 配一張函式指標表,每個操作(如 read、write)對應一個函式,呼叫時就直接由該函式指標觸發該 inode 所屬類型的實作。 對於網路檔案系統或 user-level 檔案系統而言,這些函式會將呼叫轉換成網路 RPC,等待回應後再傳回結果

8.16 Exercises

- 為什麼在

balloc中要呼叫 panic? xv6 有辦法從這種情況中復原嗎? - 為什麼在

ialloc中要呼叫 panic? xv6 有辦法從這種情況中復原嗎? - 為什麼

filealloc在沒有可用檔案結構時不會呼叫 panic? 為什麼這種情況比較常見,因此值得特別處理? - 假設在

sys_link中,ip對應的檔案在呼叫iunlock(ip)與dirlink之間,被其他 process unlink 掉了。 這個連結還會正確被建立嗎? 為什麼會或為什麼不會? create在過程中會呼叫四個必須要成功的函式(一次ialloc和三次dirlink)。 若其中任一失敗,它就會呼叫 panic。 為什麼這樣的做法是可以接受的? 為什麼這四個呼叫不能失敗?sys_chdir在呼叫iput(cp->cwd)之前先呼叫了iunlock(ip),而iput(cp->cwd)可能會去鎖住cp->cwd,不過就算把iunlock(ip)延後到iput之後才執行,也不會造成 deadlock。 為什麼?- 實作

lseek這個系統呼叫。 要支援lseek,還需要修改filewrite:當lseek將off設定到超過f->ip->size時,要在檔案中用 0 來填補中間的空洞 - 為

open加上O_TRUNC與O_APPEND支援,這樣 shell 裡的>與>>運算子才會正常運作 - 修改檔案系統,使其支援 symbolic link(符號連結)

- 修改檔案系統,使其支援 named pipe(具名管道)

- 修改檔案系統與虛擬記憶體系統,使其支援 memory-mapped file(記憶體對映檔案)